国家能源集团国电电力破局BIM国产化填补发电工程数字化空白

国家能源局2024年度能源行业重大科技创新成果、工信部2024年度物联网赋能行业发展典型案例、电力建设科学技术进步一等奖、第四届中央企业熠星创新创意大赛三等奖、第十二届金桥奖、2024年中国节能协会创新奖、中国信息协会能源企业信息创新成果与实践案例……国电电力“基于国产BIM的发电工程数字化关键技术研究”接连斩获各大奖项和权威认证,注解着国产BIM全链条平台的历史性突破。

在中电联组织的成果鉴定会上,专家组组长王聪生特别指出:“这一成果锻造出支撑新型电力系统建设的数字底座,为行业转型升级提供了标杆示范。”

这一突破性成就的背后,是一场关乎国家能源安全与工业软件主权的科技突围——从依赖进口到制定标准,从填补空白到领跑赛道,国电电力在这场科技攻坚中,为中国能源数字化转型标注了具有划时代意义的坐标。

使命:破解发电工程国产BIM“无人区”

BIM技术,狭义上是覆盖设计、施工、运维的协同平台,广义上则是以三维模型为核心的全生命周期数字化管理工具。

当建筑领域的摩天大楼在国产BIM技术加持下拔地而起,当电网侧数字化设计逐渐成熟,发电工程却因技术复杂、场景多元——发电厂房的管道密集程度是普通建筑的10倍以上,水电站地质建模需融合岩体力学参数,新能源场站则面临海量设备协同难题等一系列特殊性,始终是国产BIM技术的“真空地带”。

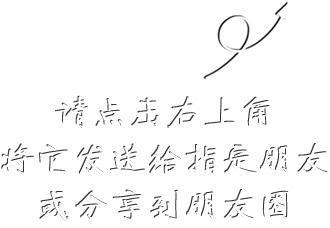

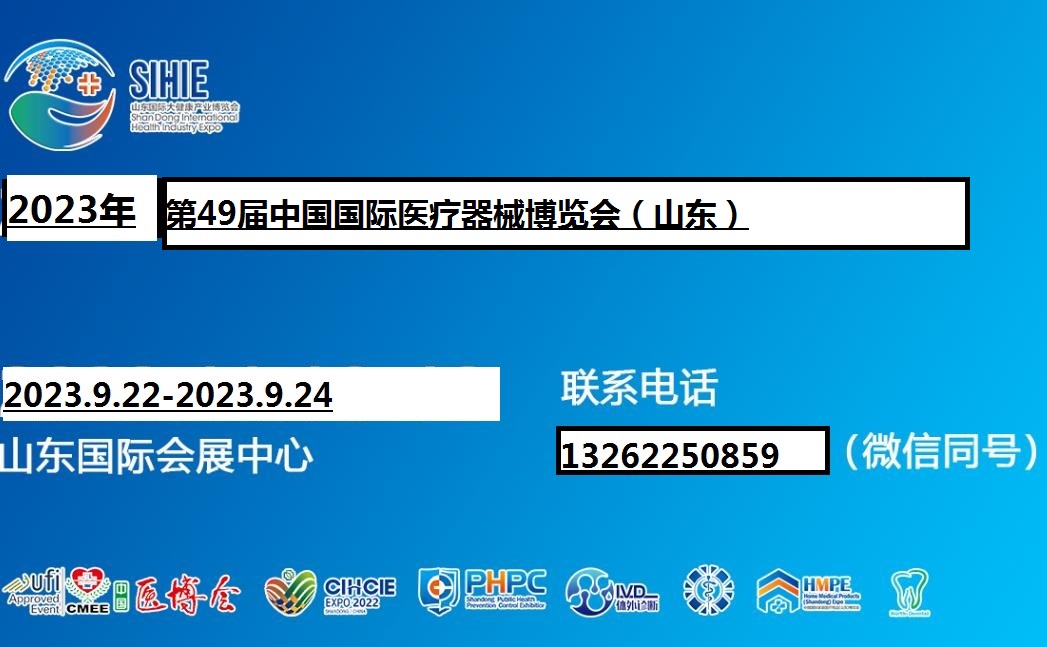

图为国电电力团队研发的发电工程国产BIM全过程应用平台一览

2022年,为落实国务院国资委关于战新产业“百大工程”专项行动工作要求,联合解决发电工程国产BIM软件无“芯”的“卡脖子”技术难题,国家能源集团迅速响应承接重任,将“基于国产BIM的发电工程数字化关键技术研究”列为十大科技任务之一,统筹组织集团旗下国电电力、浙江公司、大渡河公司、龙源公司、广东公司等5家子分公司,在典型的燃煤电厂、燃气电厂、水电站、风电场及光伏电站开展国产BIM示范应用,并指定国电电力承担“国产BIM数据标准体系及共性关键技术研究”课题。

图为国家能源集团国电电力团队调研研讨

接到任务后,国电电力迅速组建了由设计院、科研院所等组成的跨专业团队。2022年5月,随着立项批复的下发,这支团队从东海之滨到川西高原,从传统能源基地到新能源矩阵,启动了一场总行程达7750公里的“地毯式”调研,先后深入国家能源集团舟山电厂、金川水电站、安徽霍邱光伏等10余个涵盖水电、火电、新能源领域的厂站,访谈了130余名技术骨干,调阅了2000余份工程图纸。

“建筑BIM关注静态结构,而发电模型必须动态耦合设备运行数据。”国电电力团队技术负责人丁佳介绍道。于是他们把调研的重点放在厂站的需求上,管道碰撞影响施工工期、地质模型与施工实况存在偏差、二维图纸难以支撑精细化施工……一项项难点、需求最终被提炼成了78个应用场景,涵盖三维驾驶舱、数字化移交、施工进度管理、危大施工预演、设备拆装模拟、设备管理等典型应用场景,这些场景成为了国产BIM研发的“靶向标”,也为后续技术攻关奠定了实践基础。

攻坚:“双轨并行”下的技术迭代

没有专业的技术标准、应用标准,发电工程BIM技术国产化就是空中楼阁。面对发电工程多个专业子系统交织的庞杂模型,国电电力技术团队深知,唯有统一“数字语言”,才能打通“设计——施工——运维”的全链条数据动脉。“标准先行、软件同步”的创新策略是他们的应对方式,一边编制行业标准,一边研发基础建模软件和全过程应用平台。

然而,标准制定堪称“破冰之旅”,现有的国际、国家通用标准更侧重建筑领域,电力行业现行编码体系难以覆盖发电工程特有的锅炉、汽轮机、光伏阵列等设备。设计端追求毫米级细节,施工方关注构件安装逻辑,运维端则需设备全生命周期数据……设计院、施工方、运维单位对模型精度需求差异巨大,要让各方“说同一种语言”,将海量现场数据提炼为标准条款,难度远超预期。

图为编制并发布的发电工程国产BIM技术标准规范

为了攻克这一难关,团队驻扎典型项目现场、记录会审争议点、梳理设备参数录入漏洞等等……最终将碎片化经验转化为系统性规则。历经20次标准评审会交锋,涉及电气、土建、水工、机务、暖通、化学、控制、金属结构、施工、光伏、风力发电等34个专业领域的83张数据表格集合成5本发电工程信息模型交付规范;1030张数据表格、近21万条数据项集合成10本发电工程信息模型数据规范;还有1本发电工程信息模型软件基本功能规范、20本发电工程BIM应用导则,共同形成了覆盖全产业链的“标准矩阵”。

同步推进的软件研发,更像一场与时间赛跑的“进化实验”,基础建模软件和全过程应用平台的研发过程在“应用——反馈——迭代”中螺旋上升。2022年10月,仅用5个月完成了从立项到软件的原型开发,首版软件正式投入使用,但这才仅仅迈出了第一步。

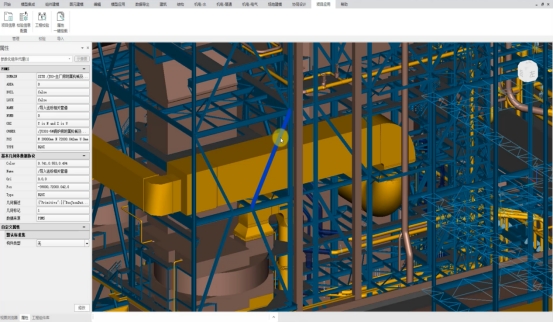

图为基础建模软件界面

“将PDMS等不同建模软件生成的文件集成到BIMBase中的模型无法进行模型调整和二次编辑”“不同软件关联模型呈现形式不一致”……不同系统间的模型兼容性差异导致数据断层,一系列反馈接踵而至,直接制约着工程数字化进程。

为此,国电电力团队利用“日对接、月迭代”的机制,不断地研发、应用、接收反馈、针对性调整优化。2024年5月,历时18个月,建立了5万余个发电工程设备库、元件库,77类包含火电设备、水电设备、新能源设备的通用设备库;发布了11个版本的发电工程国产BIM基础建模软件、8个版本的发电工程国产BIM全过程应用平台……完成了基础建模软件和全过程应用平台从“能用”到“好用”的蜕变。

破局:从“实验室”到“主战场”的跨越

当全球能源行业加速向数字化、智能化转型,发电工程的国产BIM技术正经历一场历史性跨越——从实验室的理论验证走向产业主战场的规模化应用,标志着发电工程领域“卡脖子”技术突围进入纵深阶段。

在我国首个将国产BIM全链条应用于大型燃煤电厂的示范项目——舟山电厂三期扩建工程现场,一幅国产BIM技术深度赋能的工业数字化转型图景正徐徐展开。

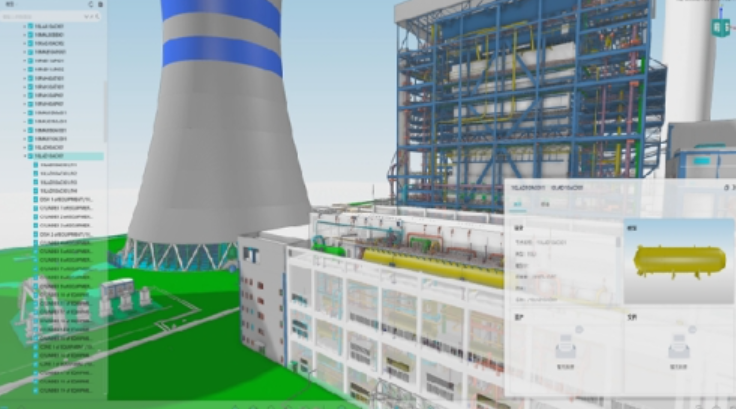

图为发电工程国产BIM技术在舟山电厂应用的场景

工程师的触控笔划过电厂基建三维模型,国产BIM平台精准识别出58根冗余的冲孔灌注桩,这一幕直接让舟山三期项目的建造速度“开了挂”,5号机组“锅炉水压实验”比原计划提前整整60天,5号机组并网的时间提前了30天,工程造价较批复概算降低明显,经济效益显著,意味着国产软件实现燃煤工程核心模块的自主优化。

通过国产BIM全过程应用平台,将复杂的锅炉系统、汽轮机组与环保设施转化为精准的数字孪生体。输煤管道在虚拟空间中与钢结构桁架碰撞检测,0.1毫米级的精度校准规避了传统二维图纸难以发现的施工冲突。

“BIM是一个可以实现跨行业、跨领域数字化转型的重要抓手,能够实现BIM的国产化和核心技术的自主可控,意义重大。”舟山电厂基建副总经理陈喜龙介绍道。

图为静乐娑婆风电场应用BIM技术进行三维画面监控

不仅舟山电厂如此,在国产BIM技术标准、软件、平台的加持下,惠州电厂同步采用国产BIM设计,出图时间减少20%,提高了设计效率,提前3周完成了余热锅炉、发电机等主设备安装。金川公司持续开展多专业、全阶段的BIM设计、基于BIM的多源数据管理、开挖管理、地质预报、反馈分析及安全监测等实际应用,实现了设计、施工全流程的数字化管理,为参建各方提供了统一的数字化成果管理平台、协作平台,为控制安全风险,实现施工精益化管理提供了平台基础及理论保障。

国产BIM技术的战场,正在从单一工程试点向全行业辐射,这套自主技术体系将接入更多风电、光伏、储能等新型电力系统场景,与AI大模型、物联网感知终端深度融合,为发电工程铺就一条真正自主可控的数字化轨道。

国电电力的国产BIM攻关,不仅是技术突围,更是国家能源安全战略的生动实践。

13501698868

13501698868